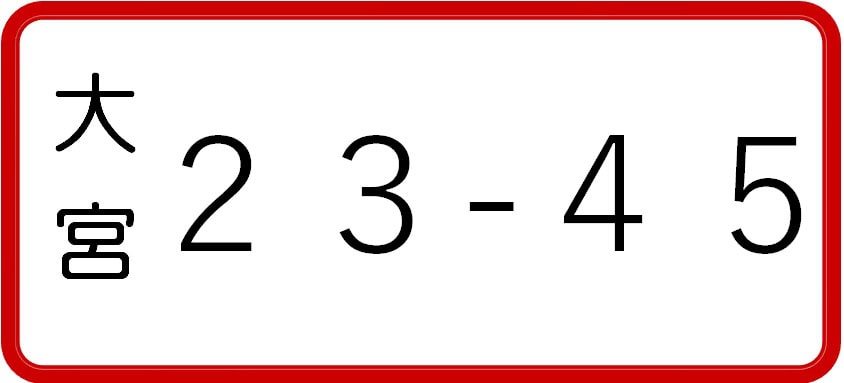

いわゆる”ディーラーナンバー”を付けて自動車を運行するには、「回送運行許可」という国交省の許可を受ける必要があります。

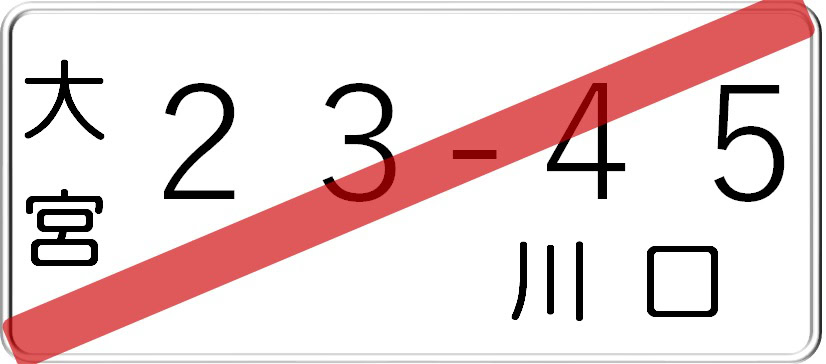

類似の制度に、市町村等から受ける「臨時運行許可」というものがあります。こちらは一般に”仮ナンバー”といいます。

このページでは、回送運行(ディーラーナンバー)と臨時運行(仮ナンバー)の違いをカンタンにおさらいした上で、開祖運行許可を受けるために必要な事を解説していきます。

臨時運行と回送運行

自動車を公道で走らせるには、車検に合格して登録し、ナンバープレートを取り付けることが必要だということはほとんどの方がご承知かと思います。

このような要件を満たさない場合も、下記の許可を受けて行動を走行することがてきます。

- 臨時運行許可 =必要の都度、市町村等から仮ナンバーを受ける。期限は5日まで

- 回送運行許可 =運輸支局等からディーラーナンバーを受ける。期限は最大5年

どちらも、根拠法は道路運送車両法です。運行の目的等は一部重複しますが、運行できる期限(許可の期間)は大きく違います。この二つの許可の共通点と違いを確認してから、回送運行(ディーラーナンバー)許可の要件等に入っていきましょう。

臨時運行(仮ナンバー)とは

臨時運行許可は、①許可の対象となる目的に限り ②車両を特定し ③さらに経路も特定し ④最大5日といいう短期を限度として必要の都度 ‥‥許可されるものです。

臨時運行の目的

道路運送車両法法では

…臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

道路運送車両法 第35条第1項

と規定しています。

道路運送車両法には臨時運行について上記以外に、国土交通省令で詳細を定める旨の規定がなく、実際に道路運送車両法施行規則に許可要件についての定めがありませんので、その他特に必要がある場合‥‥とは?については、市町村等の許可事務を行う行政機関により運用の差がありそうです。

実際に、以下の関東地方2市のWEBサイトを確認してみましょう=下記リンクからどうぞ。

これを見る限り、だいぶ許可されそうなケースについて違いがあるのでは?と思われますね。

いずれにしても、臨時運行は、だれが許可を受けられるか?には制限がないものの、必要の都度個別に、数日程度という期間で経路も指定して許可を受けなければならない、というのが特徴です。

従って、継続的に、車検切れや新規登録の車両を取扱う場合などの場合は、回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得をご検討されるとよいかもしれません。

回送運行(ディーラーナンバー)とは

上記の臨時運行と異なり、回送運行は許可を受けられるもの(人・法人)が、一定の事業を行っているものに限定され、運行の目的もその事業に応じたものになります。

その一方、許可は最大5年間で、その間許可された目的の運行に供するものであれば、車両は限定されません(ただし、貸渡される番号標=ナンバープレートの枚数には一定の制限があります)。また経路も個別には限定されません。

回送運行許可を受けられる事業者

- 自動車の製作を業とする者

自動車メーカー、架装メーカーなど - 自動車の販売を業とする者

新車ディーラー、中古車販売業 - 陸送を業とする者

- 特定整備を業とする者

認証分解整備業者、認証特定整備業者 など

実際には、上記の事業の種類ごとに、許可基準(=販売台数等)、回送の目的などが異なりますので、順にそれを確認していきます。

自動車の製作を業とする者

- 許可基準

→月平均の政策実績が10両以上 - 回送の目的

- 製作工場とテストコースとの間の回送

- 製作工場と車体架装工場との間の回送

- 製作工場から自動車置場までの回送

自動車の販売を業とする者

- 許可基準

→月平均の販売実績が12両以上(大型/輸入自動車は1両を2両換算) - 回送の目的

- 自動車の仕入れ先から営業所までの回送及び自動車を納品するための回送

- 自動車置場、車体架装工場、改造作業工場及び整備工場と営業所との間の回送

- 自動車の展示又は顧客への提示のための営業所と展示場又は顧客所在地との回送

- 自動車の仕入れ又は販売に伴って必要となる車検、登録又は封印のための回送

- 自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送

陸送を業とする者

- 許可基準①(陸送を業とする者)

- 製作又は販売を業とする者と、1年以上継続する回送委託契約を締結していること

- 自動車回送の運行管理に自ら責任を負う者であること

- 回送業務に従事する運転者が常時10人以上であること

- 許可基準②(運送事業者であって陸送を業とする者)

- 製作又は販売を業とする者と、1年以上継続する回送委託契約(再委託を含む)を締結していること

- 自動車回送の運行管理に自ら責任を負う者であること

- 回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること

- 許可基準③(港湾荷役に伴う陸送を業とする者)

- 製作又は販売を業とする者と1年以上継続する回送委託契約(再委託を含む)を締結してい得ること

- 回送自動車の右脳管理に自ら責任を負う者であること

- 回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること

- 回送の目的

- 回送を委託された自動車の委託者の指示する場所間の回送

特定整備を業とする者

- 許可基準

→申請前1年間において(市町村等の許可による)臨時運行の実績が7台以上あること(自ら検査等のため特定整備した自動車が対象) - 回送の目的

- 車検のため自ら特定整備しようとする自動車の引取のための回送

- 車検のため自ら特定整備した自動車の引渡しのための回送

- 自ら特定整備した自動車の車検のため車検場までの回送

回送運行の許可申請

許可申請の宛先と提出窓口

許可申請書の宛名は地方運輸長(関東運輸局長など)ですが、提出窓口は主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(いわゆる車検場)となっています。埼玉県の場合、さいたま市西区の埼玉運輸支局、または春日部、所沢、熊谷の各自動車検査登録事務所です。

許可申請に必要な書類

回送運行許可の場合、どの事業を行っているかによって書類が異なる部分も多く、詳細はすこしややこしくなるので、ここではザっと概要をお示しします。

- 許可申請書

- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)

- 法令、通達及び許可事務取扱要領を遵守して回送運行を行うことの書面

- 運転者に対する法令関係の研修の実施計画(新規許可の場合)

- 以下の項目を規定した社内取扱規定を記した書面(以下、一部項目は省略、略記)

- 許可証、番号標(ナンバープレート)の管理責任者の選任、職務に関すること(管理責任者の代務者を置く場合はその選任、職務に関する事項も同様)

- 許可証等(許可証と番号標含む)の取扱責任者を置く場合、その選任および職務に関すること

- 許可証等の保管方法および使用手続きに関すること

- 運転者等の含む等に関すること

- (以下省略)

- 管理責任者、取扱責任者、代務者の配置計画

- 自動車の製作、販売、陸送、特定整備を業とすることの書面

→主な業界団体に所属する証明書、陸送の委託契約書、特定整備の認証書 など - 製作、販売、陸送、特定整備の実績を証する書面

→前記の各許可基準を満たすかについて、業界団体による証明か、もしくは個別に証明する書面を提示する

例えば、中古車販売で回送運行許可をとる場合、直前3か月の販売実績が12両/月以上である実績を証する書面を提出しますが、これには売買契約書やオークション会社発行の取引明細等はもちろんですが、その他にその販売による代金の入金実績が確認できる通帳写し等も求められる場合があります。これは、特定の販売先にまとめて買い取ってもらった場合などは、販売実績の台数が回送運行許可の必要性に結びつかないなどの例を排除するための確認が行われるからです。

特定整備業で許可を取るケースでは、申請前1年間の臨時運行の7台以上の実績を証する場合、指定された実績記載書式に、さらに市町村の許可書や分解整備記録等の添付を求められることが多く、またその細部が運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口によって少しずつ異なることがあります。従って、申請窓口に事前に確認しておく方が良いでしょう。

回送運行許可の標準処理期間は約1か月とされており、要件を満たして入れば1か月後を目安に許可が出ます。

許可後について

回送運行許可申請に対して「許可」が出るとこれに対して「許可書」が公布されますが、それとは別に「回送運行行許可証」と「回送運行許可番号標」の交付申請を行い、これらの交付を受けたら回送運行が行える、という仕組みです。

許可書と許可証…紛らわしいですが、「許可書」は事業者に対して与えられる”許可”で、「許可証」は「番号標」とセットで運行できる自動車の台数に応じた組数が交付され、回送運行を行う際に車両に備えておく書面となります。なお、「番号標」というのはいわゆるナンバープレートのことです。

許可の期限と更新

回送運行許可の有効期限は5年とされていますが、許可時点から60か月有効ではなく、終期は許可の時点ごとに指定される年の11月末まで、という運用がなされています(自動車製作を業とする者の場合は7月末が終期)。たとえば令和5年7月に許可された場合、通常は令和7年11月30日までが許可の有効期間となります。

有効期間が満了したときは、更新許可の申請が必要です。

許可証交付手数料

上記のように、許可の有効期限は固定した60か月ではないので、許可の時点ごとに有効期間の月数が異なります。そして、許可証は交付手数料の納付が必要で、許可の終期までの月数に応じて月あたり2050円が手数料額になります。実際には計算結果の100円未満を切り捨てるので、(許可終期までの月数)×2050ー50円 を収入印紙で納付します。

例えば、令和5年7月の許可で周期が令和7年11月末であるとすると、許可終期までの月数は29か月なので許可証交付手数料は、29×2050-50=59,400円となります。

まとめ

臨時運行許可(仮ナンバー)に比べ、回送運行許可(ディーラーナンバー)はその都度申請する必要がないなどのメリットがあります。

半面、回送運行は一定の業種に限定され、実績の基準も設けられているので、だれでも許可を得るというわけにはいきません。ただ、許可要件に該当するなら、許可取得を検討するメリットはあるのではないでしょうか?

回送運行許可は、基準や必要書類が対象4業種によって異なるので、上記ではある程度省略して解説しましたが、許可取得をお考えの事業者の皆さまで、詳細をご確認されたい場合などには、ご遠慮なく下記あてにご連絡ください。

当事務所では、名義変更、住所変更等の自動車登録、ご自宅でナンバープレートを交換できる出張封印も行っております。