埼玉県は大消費地の首都圏にあり、また外環道や圏央道などを経由して東北・常磐・関越・中央・東海道など各方面へのアクセスも良好な場所にあり、運送業の立地に適しています。当事務所では埼玉県を中心に、運送業の許認可申請で事業者の皆様をサポートしております。

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得でお困りではありませんか?

- 営業所や車庫にできる場所、できない場所の区別がわからない

- 必要な資金の検討、試算の仕方がわからない

- 法令試験に合格できるか心配だ。勉強のしかたがわからない・・・

- 書類の収集、作成を社員にさせる余裕がない

- 申請に必要な図面を描くのが難しい

運送業許可申請は難易度の高い手続きだといわれます。以上のようなことでお悩みでしたら、以下の内容を読んで解決の糸口を見つけましょう。

運送業許可申請、こんなところがむずかしい…

運送業許可の申請がむずかしいといわれるのは、以下のようなことがあるからです(一部の例)。

所要資金計画の計算

許可申請には、一定のルールに従って資金計画を作り、それを満たす資金準備が必要です。社会保険料率や自動車税額などを幅広く理解して作成することが必要です。不正確な資金計画に基づいて必要資金を用意しても、役所の指示で再計算した結果資金が不足した場合、許可が下りません。

不動産に関する知識

たとえば、農地法・都市計画法などにより営業所や車庫を設置できない場所があります。場所の選定(購入、賃貸借契約)時点から慎重に進めなければなりません。運送業を知らない不動産業者が「大丈夫」と言っても、許可にならない立地だった、というケースもありえます。

法令試験への合格

許可には、運送業担当役員の「役員法令試験」合格が必須です。2回不合格で許可申請却下となってしまいます。範囲は13法令にわたり、30問を50分で回答して8割以上の正解が必要です。準備なしで受験して合格できるような試験ではありません。

CADでの図面作成が必要なことも

車庫には、トラックの大きさ、台数に応じた広さが求められ、図面を描いて求積もしなければなりません。CADソフトでの製図が必須というわけではありませんが、例えば車庫の広さがギリギリとみなされる場合などは、一定の精度の車両配置図などが求められる場合もあります。

このように、運送業の新規許可申請を行うには、運送事業関連の知識だけでなく、不動産の知識に基づく判断も必要になるであるなど、許認可の中でも難易度が高く、期間も半年~1年近くかかりますので、事業者様自身で行うには負担の大きい手続だと思います。

専門家の活用も検討しませんか?

多くの場合、許可取得は新規の時に1度だけでしょう。苦労して調べ、勉強しながら申請しても、その知識や経験が活かせる次の機会はなかなかありません。

許可取得をお考えの場合、、多くはすでに別の事業を経営しているか、お勤めなどをされていて、さらに新しい事業の開始を検討されている、ということでしょう。

そのようなお忙しい中での許可申請のための調査、書類の収集・作成、申請手続きなどは、運送業の許認可専門行政書士の活用もご検討されてはいかがでしょうか?

運送業に特化した当事務所なら、大きなご負担なく、短期間で許可申請が可能です。

許可取得済みで車庫移転など変更認可や届出でお困りの事業者様はこちらへどうぞ

当事務所のサービス

埼玉県内の事業者様の初回のご相談は無料でご指定の場所までお伺いして承ります。

許可に関するご質問や、事業プラン概要による許可取得可否の基礎的判断、大まかなスケジュール感のご説明、等が可能です。許可取得が可能と思われ、ご依頼いただいた場合、以下のように進めて参ります。

(営業所車庫の立地調査(用途地域等)や前面道路幅員の確認は、現地確認と管轄の市町村役場等の窓口での調査が大切です。当事務所は地元密着の行政書士事務所ならではの確実でスピーディな調査を行います)

要件適合の調査等

当事務所では、まずはお客様の事業プラン概要のヒアリングで許可要件を満たせそうかの基礎的な確認を行い、その上でヒト・モノ・カネの個別の要件に応じた調査や書類の収集、申請書類の作成を進めて参ります。

書類の収集・作成と申請

申請に必要書類は、一部お客様のお手持ちのものなどをご提供いただきますが、それ以外は原則的に弊所で収集、作成します。手続きも、役所への許可申請、役所から補正指示があった場合の対応まで弊所で行いますので、お客様がかける時間と手間は最小限で済みます。

法令試験対策

法令試験は、許可申請受理後の奇数月に行われます。

運送業許可の法令試験は決して易しい部類の試験ではありません。当事務所ではテキストと過去問を使用した個別レクチャーの実施で、法令試験合格をしっかりとサポートいたします。

(法令試験について詳しくは下のリンクをご参照ください)

許可後、運輸開始まで一貫サポート

許可申請後、法令試験に合格し、その他の許可要件を満たしていれば許可となります。が、運送業の場合許可後にも何段階もの手続への対応が必要になります(概要はこのページ下部で解説)。

当事務所の「運送業許可フルサポートパック」では、運輸開始前報告から運輸開始届・運賃料金設定届まで、一貫したフルサポートを行いますので、安心してご依頼いただけます。

運送業許可申請の料金

一般貨物運送事業 新規許可申請の報酬額(税込)

| プラン(内容) | 報酬額(税込) | 備 考 |

|---|---|---|

| 新規許可申請プラン | 400,000円 | 許可要件適合調査、書類収集 書類・図面作成、許可申請、補正対応 |

| 法令試験対策サポート | 40,000円 | マンツーマン指導、約3時間 テキスト・過去問提供 |

| 運輸開始サポートプラン | 50,000円 | 運行管理者・整備管理者選任届 運輸開始前確認、運輸開始届 含む |

| 許可申請ー運輸開始届 フルサポートプラン | 450,000円 | 上記3プランを含むフルサポートプラン |

ご依頼の流れ

許可申請をご依頼の際の基本的な流れは => ご依頼の流れ

よくあるご質問

ご依頼に際してよくあるご質問は => よくあるご質問

お客様の声

当事務所をご利用いただいたお客様の声は => お客様の声

運送業許可を取得するには・・・

許可要件

一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の許可制で、人的要件(ヒト)、物的要件(モノ)、財産的要件(カネ)に関して定められた要件を満たさなければなりません。

- ヒトに関する要件

- 欠格要件に該当しないこと

- 法令試験に合格すること

- 営業所ごとに必要な数の運行管理者、整備管理者を配置すること

- 必要な数の運転者を選任すること

- モノに関する要件

- 適法に設置され、使用権原のある営業所、休憩(睡眠)施設、車庫があること

- 車庫は営業所併設か、営業所から一定以内の距離内に設置が必要(埼玉県では10km以内)

- 車庫は一定のルールに従い全車両が収容でき、前面道路が収容車両の通行に支障がないこと(道路制限令との関係)

- 車両(トラックなど)の最低台数は営業所ごとに5台以上(例外あり)

- おカネに関する要件

- ”所要資金”は、人件費(給与、賞与、手当、社会保険等含む)の6か月以上、施設(営業所・車庫等)の取得費用または賃借費用の1年分、車両費(取得費用または1年分のリース料等)…などを規定により積算する

- 以上の総額を上回る金額を許可申請~許可まで”常時確保”すること(=実際には許可申請時と許可直前に銀行残高証明書を提出する)

許可要件をもっと詳しく知るには ・・・・ 「運送業の許可要件早わかり」

許可申請 必要な書類と手続きの流れ

以下、関東運輸局管内の例で、必要書類と手続きの流れをご説明します。

申請に必要な書類

以下、埼玉をはじめ関東運輸局管内で許可申請する場合の申請書とその添付書類の例です(運輸局により、若干違う場合があります)。

- 許可申請書

- 事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制、運転者を確保する計画

- 事業開始に要する資金及び調達方法、残高証明書

- 事業の用に供する施設の概要及び状況を記載した書類

- 付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真

- 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書

- 施設の使用権原を証する書類(不動産登記事項証明書、賃貸借契約書 等)

- 計画する事業用自動車の使用権原を証する書類(車検証、リース契約書 等)

- 車庫前面道路の幅員証明書等(前面道路が国道の場合不要)

- 既設法人 :定款および登記事項証明書、最近年度の貸借対照表、役員名簿・履歴書

- 新設法人 :定款の謄本、発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書

- 個人 :資産目録、戸籍抄本、履歴書

- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書

- 貨物利用運送を行う場合 :利用事業者との運送に関する契約書 等

- 法令遵守の宣誓書

(実際の申請書書式は(埼玉運輸支局版) 【一般貨物自動車運送事業 許可申請書 書式】 )

許可申請手続きの流れ

申請先は地方運輸局長で、書類の提出先は営業所所在地管轄の運輸支局です。例えば埼玉県で許可を得る場合、関東運輸局長あての申請書類を、埼玉運輸支局に提出します。

標準処理期間は3~5か月とされています。書類不備等あれば補正指示があります。

許可申請書受付後の奇数月に実施され、1申請につき同一の役員が2回まで受験可能です。2回までで合格しない場合、許可申請が却下処分(または自ら取下る)となります。

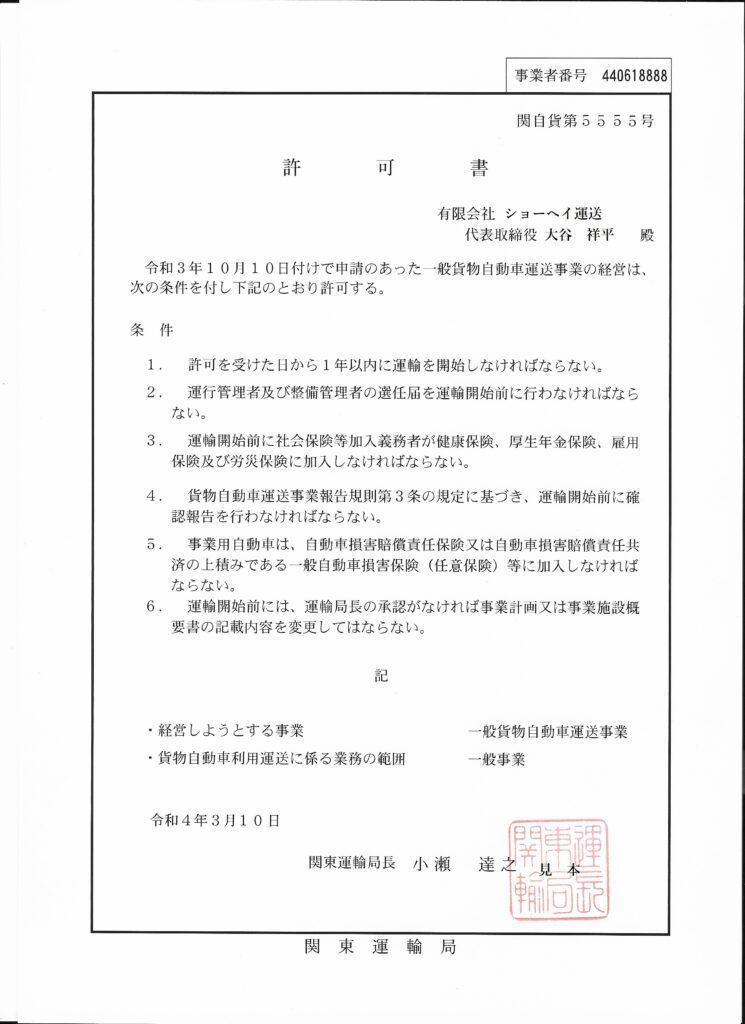

要件を満たし、役員法令試験に合格した場合には許可処分がなされ、許可通知が運輸局から送付されます。

許可通知に同封された納付書により 登録免許税12万円 を納付し、領収書を種類に貼付して運輸局に郵送します。

許可書の交付日が運輸支局から通知されるので受領に行きます。同日に「新規許可事業者講習」が行われるので、担当常勤役員と運行管理者が受講します。

許可から運輸開始まで

許可が出てすぐに事業が開始できるわけではないことも、運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可制度の特徴です。許可処分が出た後の手続きは、所管の運輸支局(例:埼玉県内の事業者はさいたま市の埼玉運輸支局)での手続きになります。

- 許可後、新規許可事業者指導講習(許可書交付式を兼ねる)が埼玉運輸支局にて行われる(埼玉県の場合)ので、代表者・運行管理者が受講します。また、登録免許税納付通知が送付されるので12万円を納税します。

- 運行管理者・整備管理者の選任届を行います。

- 運輸開始前確認の報告を行います。報告事項は以下の通りです。

①運行管理者・整備管理者の選任(上記②の専任届の提出日と管理者名を記載)

②運転者の雇用について(必要な数の運手者の氏名を記載)

③社会保険加入状況

④車両一覧表(基本、事業用自動車等連絡書も提出) - 事業用自動車連絡書を用いて、使用する車両を緑ナンバー登録する(この際、保険等の手続きも忘れずに…)。

- 以上で運輸開始可能(営業所への約款、料金表等の掲示、車体表示等も必要。また、運行管理規程等の制定、管理帳票の作成や点呼など法定の管理業務も開始が必要です)。

- 運輸開始届、運賃料金設定届を提出します。

許可から運輸開始後までの手続きについて詳しくはコチラ

事業開始後にやるべきことは・・・

事業開始後にやるべきことも沢山あります。まずは初回巡回指導(運輸開始後3か月以内に実施)がご心配の点かと思いますが、その後も毎年の報告なども必須になります。下記のリンクからくわしい解説ページに飛ぶことができますので、ご参考にしてください。

まとめ(ここまでお読みいただいた方へ…)

以上の要件を満たし必要な書類をそろえて申請すれば運送業の許可は受けられます。ただ、ひとつひとつの要件を正しく理解し、また適切な書類を作成し揃えることは、意外にむずかしそう、たいへんそうだとお感じになったかもしれん。

運送業許可の取得をご検討される方はすでに何らかのビジネスに従事している方がほとんどだとおもいます。忙しい中で早期に、着実に許可を受けるには、経験のある運送業許認可の専門家に相談してみることも有効な方法ではないでしょうか。

弊所では、新規に一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする事業者様が、営業開始に向け、また営業開始後の事業発展に向け事業プランの策定や実行に注力できるよう、許可要件への対応のご相談に応じつつ、必要な書類の作成、収集と申請手続きを事業者様に代わって行います。物件確認や市町村役場での調査など現場・現地調査が重要になる場合もありますので、地元密着型行政書士事務所のご活用をご検討ください。

お問い合わせ

お問合せは 電話 048-799-2570 または下のフォームから、ご遠慮なくご連絡ください。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。