2024年5月に成立、公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」に基づき、2025年4月1日から、物流、トラック運送事業において、新たなルールの適用が始まっています。

ここでは、トラック事業法(正式には「貨物自動車運送事業法」、以下「事業法」)改正によるトラック運送に関する新たな規制について、確認していきます。

改正事業法の概要

今回の法改正により導入された新たなルールは主に以下の5点です。

- 運送契約の締結に際して、契約内容等を記した書面の交付を義務化

- 元請事業者等が利用運送行う際の、委託先への発注適正化を努力義務化(健全化措置)

- 元請事業者が貨物自動車利用運送(庸車、下請等)を行ったとき、実運送体制管理簿の作成・保管を義務付け

- 荷待時間・荷役時間等の記録義務の拡大

- 軽トラック事業者の安全対策強化

この記事では、一般貨物自動車運送事業について特に重要な改正ポイントである、1の書面交付の義務化と、3の実運送体制管理簿の作成義務の2点について、概要を確認していきたいと思います。

書面交付の義務化

今回義務化されたのは、「運送契約締結時の書面交付」です。ここでいう運送契約とは、個々の運送の申込みと引受けです。

以前から、運送会社は、荷主などに対して立場が弱い運送会社が、無理な条件や不適切な低価格での運送を引き受けざるを得ない傾向があり、安全性を阻害する用意ともなっていると指摘されていました。

このことに対して、事業法の改正や標準運送約款の改正などとともに、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」が制定(平成26年)されていましたが、これらは強制力のない努力義務であったため、必ずしも実効性があるとは言えませんでした。

このような経緯から、’25年4月1日に施行された改正事業法では、運送契約の範囲や運賃・料金の明確化を図るため、運送契約締結時に、運送サービス(附帯業務等も含む)の内容やその対価等について記載した書面の交付が義務付けられました。

書面交付には2パターンがある

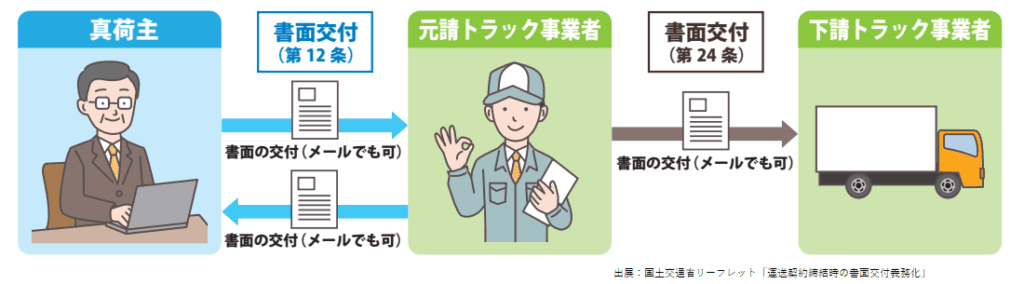

書面交付義務は、運送契約の内容により、「事業法第12条によるもの」と「事業法第24条によるもの」の2つのパターンがあります。

- パターン1=事業法第12条に基づくもの

真荷主(※)とトラック事業者が運送契約を締結するときは、真荷主(運送の申込者)、トラック事業者(運送の引受者)が相互に、相手方に対して書面を交付する - パターン2=事業法第24条に基づくもの

貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、委託元から委託先に対して所定の事項を記載した書面を交付する

2つのパターンを図に示すと…

※新荷主とは=①自らの事業に関して ②トラック事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって ③トラック事業者以外のもの」のすべてにあてはまる者をいいます。

「自らの事業に関して」なので、宅配便を利用する一般消費者は真荷主には該当しません。また、会社などがオフィスの引越しをする場合も「自らの事業に関して」ではないため、真荷主とはなりません。

交付する書面に記載する事項

運送契約締結時に、交付書面に記載しなければいけない事項(法定事項)は、以下の通りで、パターン1、2とも同内容です。

- 運送の役務の内容及び対価

- 運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価

- その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)

- 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所

- 運賃・料金の支払方法

- 書面の交付年月日

運送を依頼する側から上記内容を記載した書面を交付するものは、一般的には「運送申込書」などと言われる書面になるでしょう(名称は特に問われませんが…)。また、事業法第12条にトラック事業者が真荷主に交付するのは、運送申込に対する「運送引受書」といった位置づけの書面になります。

書面の交付方法は…

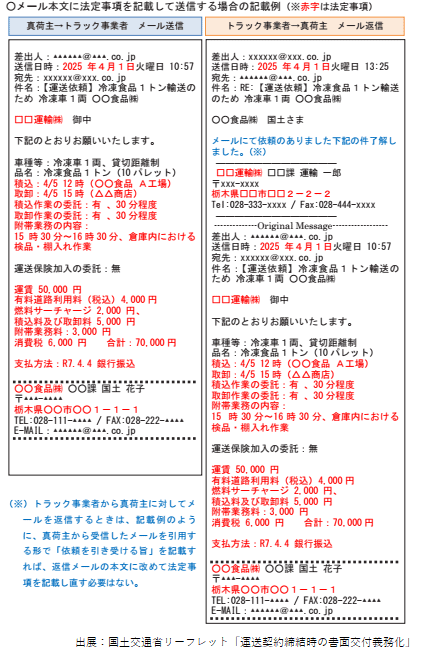

”書面”とは通常、何らかの内容を記載した”紙”媒体を指します。ですが、書面交付義務においては、相手方の承諾を得ている場合、電子メール等の電磁的方法等に替えることができます。例えば…

①電子メール(法定事項をメール本文に記載、または添付ファイルに記載して送付、どちらも可能)

②ウェブサイト上に表示された記載事項を契約の相手方がダウンロードする方法

③契約の相手方がログインして閲覧するインターネットページにアップロードする方法

といった方法も可能です。

実運送体制管理簿の作成義務

最初に用語を確認しておきましょう。

「実運送」 :実際の運送手段(トラックなど)を用いて貨物を運送すること

「利用運送」:自らトラックなどで運ばずに、他の事業者が行う実運送を利用して貨物を運送すること

トラック運送業界では、元請事業者から他の運送会社への再委託(利用運送)、さらに再々委託…といった多重下請構造が常態化しており、下請次数ごとに手数料の中抜きが行われ、実際に運送を行う実運送事業者に十分な運賃が支払われず、結果としてドライバーの処遇等も低いものになるといった問題が指摘されてきました。

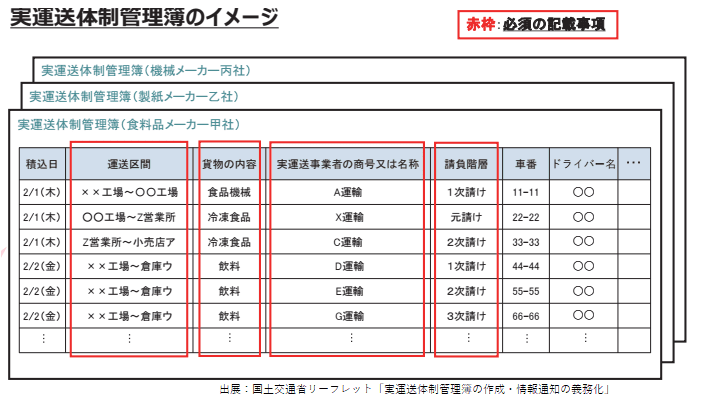

今回の法改正では、多重下請構造の見えるかを通して、その是正と実運送事業者の適正運賃収受をすすめ、ひいてはドライバーの処遇改善を図る目的で、「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられました。

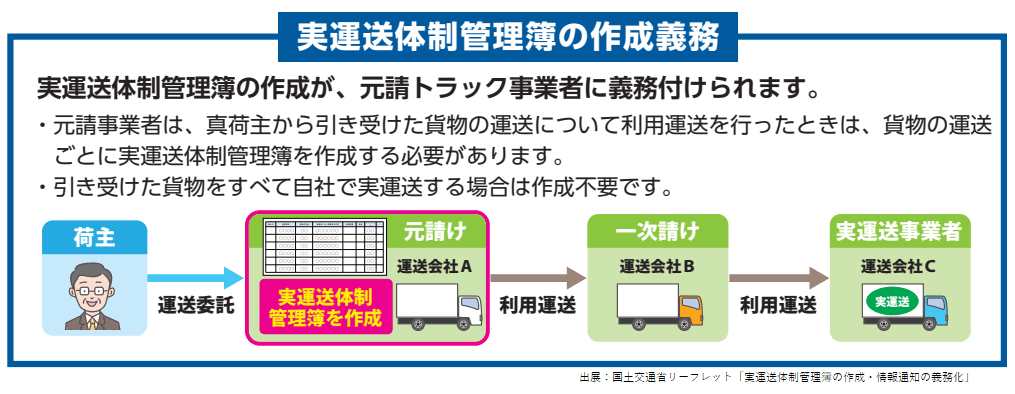

実運送体制管理簿の作成義務

実運送体制管理簿の作成は、元請トラック事業者に義務付けられます。

すなわち、元請事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について利用運送を行ったときは、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成する必要がある、ということになります。引受けた貨物をすべて元請事業者が実運送する場合は、管理簿の作成は不要です(下請けがないので当然ですが…)。

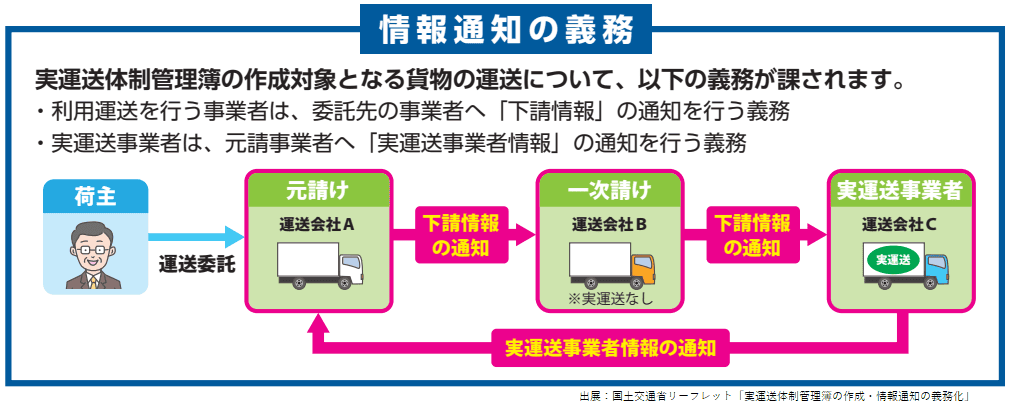

情報通知の義務

元請事業者から再委託された一次下請けが実運送を行っている場合は、元請事業者自身が知る情報で実運送管理簿が作成できますが、二次、三次下請け…となると、そのままでは元請事業者自身は実運送体制管理簿を作成するための情報が把握できません。

そのため、実運送事業者に至る中間の事業者は、下請先に「下請情報」を通知し、実運送事業者は元請事業者に対して「実運送事業者情報」を通知することが義務付けられました。

実運送体制管理簿の対象、保存期間、記載事項

実運送体制管理簿は、1.5トン以上の貨物が対象で、真荷主から運送を引き受ける際の貨物の重量で判断します。作成義務があるのは、真荷主から運送を引き受けた元請事業者です。

「元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はありません。

元請事業者は、実運送体制管理簿に以下の①~③の事項を記載し、1年間保存しなければなりません。

記載事項は

①実運送事業者の商号または名称

②実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

③実運送事業者の請負階層(一次、二次‥‥、n次下請け…など)

まとめ

以上が、’25年4月1日施行の改正貨物自動車運送事業法による、書面交付の義務化と実運送体制管理簿の作成義務についての概要です。

作成する書類が増えることは、事業者様にとって負担増には違いないと思いますが、一方で取引条件の明確化や下請け構造の見える化により、適正運賃・料金の収受がすすみ、ドライバーの処遇改善につながっていくことを期待したいと思います。

この二つの書面・管理簿については、後日別の記事で詳しく解説したいと思います。

関連リンク

*書面交付、実運送体制管理簿の導入につづいて、いよいよ運送業許可の更新制その他の法改正がありました!!

*運送業のコンプライアンス全般については

*運行管理に関する法定帳票については

当事務所では、一般貨物自動車運送事業者様のコンプライアンス向上支援を行っております。お困りのことがありましたら、お気軽に下記へご連絡下さい。

-e1654483470462.jpg)